外壁塗装工事 施工工程の説明 ALCパネル編 福岡市城南区H様邸

このお客様との出会いはホームページの問い合わせからメールを頂いたのが始まりでした。

まず、メールで何度かやり取りを交わしたのち、「では、実際に見てもらっていいですか?」との返事がありましたのでお伺いしました。

そこで、色々お話をしていくなかで今の状況において、「最適な内容?」はとの事でしたので、私が判断した結果以下の内容を提案させて頂きました。

| 部位 | 既存仕上 | 提案仕様 | 材料名 |

|---|---|---|---|

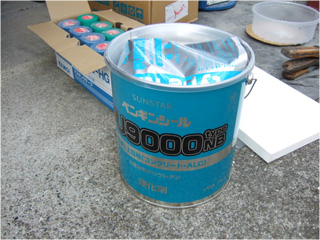

| 外壁 | ALC アクリル樹脂塗装 フラット仕上げ | 弱溶剤2液型シリコン樹脂塗料 3分艶仕上げ | クリーンマイルドウレタン |

| 屋根(ルーフバルコニー) | ゴムシート トップコート仕上げ | 既存状態まだ良好の為 トップコートのみ塗替(遮熱タイプ) | ノンリークコート |

| 木部 | 木目活かし着色仕上げ | 前回同様木目活かし着色仕上げ 防虫防腐剤入り塗料 | キシラデコール |

| 樋 | 無塗装(カラートイ) | 弱溶剤型ウレタン樹脂塗装(外壁色合わせ 3分艶仕上げ) | クリーンマイルドウレタン のちに クリーンマイルドシリコンに変更 |

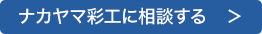

| ALC目地及びサッシ廻り | シーリング打 | ウレタンノンブリードタイプ シーリング打替(打増) | サンスター ペンギンシール |

以上が今回提案させて頂きました仕様になります。

以下が着工前の写真になります。

次に無事契約が終わりましたら、次は工事準備期間というものがあります。

通常1週間~1か月間ほどです。

この期間に御近所にあいさつ廻りを済ませます。

あいさつ廻りとは、工事によって御迷惑をかける可能性があるため、その旨をお伝えするのと同時に、今回の現場の場合仮設の足場が敷地外に掛ってしまうため、御迷惑が掛る家の方にも事前に了解をもらっておきます。

また、今回のように電線が近い場合は、電力会社に連絡して電線の養生を行ってもらいます。

こちらの場合は電線の他、ケーブルテレビのケーブルもありましたので、そちらの会社にも連絡しまして養生を行ってもらっています。

準備期間をすぎましたら、いよいよ工事が始まります。

1.まずは仮設工事になります。 一側足場で足場を組み立てます。 足場設置完了の状態です。

1.足場を上がってまず状況を確認していきます。 シーリングの状況です。比較的に綺麗です。 ブリードが起こっていますが、まだ弾力性はあります。 ブリードとは、表面にシーリング材の成分が出てきてしまい黒くなってしまう現象です。

2.こちらも同じですね。

2.ん?こちらはシーリングがあるはずの箇所にありません。 これは水漏れにつながりますので、今回一緒に施工します。

3.外壁の様子はこの様な感じです。 多少コケが生えていますが、まだまだ十分綺麗です。 これぐらいの時にメンテナンスをされるのが、やはり理想的です。

3.もう1枚

4.大体の状況が分かったので、これから建物自体の工事に移っていきます。 まずはじめに、シーリング工事が始まります。 見積内容は、サッシ廻りはシーリング打替になってますので、まず既存のシーリング材を撤去していきます。

4.他の箇所も同様に

5.といった具合にサッシ廻りのシーリングを取り除きます。

5.

6.古いシーリングを取り除き終りましたので、次は新しくシーリング材を打っていきます。 まずは撤去箇所を清掃したあと、新しく打つシーリングが密着するように、プライマーと呼ばれるものを塗ります。

6.このプライマーが乾いた後、シーリング材を打っていきます。まず隙間の奥にバックアップ材というものを入れます。この事により、シーリングが2面接着となり十分な伸縮性が保たれることになります。

7.シーリングを打ち終わったら、次はヘラで押えて仕上げていきます。 上から下からという様に何度か往復しながら押えて綺麗に廻りと密着させていきます。

7.そして、養生テープを剥がしたら完了となります。

8.目地の部分は打増ですので、撤去はありません。 上から打増していきます。 まずはプライマーです。

8.プライマーが乾いた後シーリング材を打っていきます。

9.そして、押えて密着させていきます。

9.以上で完了です。

10.この他に必要な箇所も了承を得て打ちました。

10.

11.全体的に同様にシーリングをした状況になります。

11.

12.以上でシーリング工事は完了になります。

12.

13.これは、今回使用した材料になります。 この材料の特徴はtypeNBと書いていますが、ノンブリードタイプになっています。 Non Breed の頭文字をとってNBです。 先ほど少し説明したのですが、通常のシーリング材はほとんどブリードという現象が起こります。 ブリードとは、時間が経過するとシーリング材の成分が外部に出てきて黒くなっていくという現象です。 その様な現象が起こらないようにする為の材料が、このノンブリードタイプになります。 せっかく今回塗り替えをするのですから、後々また黒くなるのも嫌なので、ノンブリードタイプを使用しています。 シーリング工事が終わりましたので、十分乾燥させて次は塗装工事に入っていきます。 まず最初に行うのが高圧洗浄です。 建物の上のほうから洗っていきますので、まずは屋根(ルーフバルコニー)から洗っていきます。

13.拡大です。洗った箇所とそうでない箇所の違いがわかります。

14.一緒に樋の中も洗います。

14.屋上(ルーフバルコニー)が洗い終わりました。

15.次は外壁を洗っていきます。

15.拡大写真です。コケが取れていく状況が良くわかります。

16.外壁の洗浄が完了しました。

16.建物以外にもこの様な箇所も一緒に洗って高圧洗浄は終了です。 床タイル

17.駐車場

17.

18.高圧洗浄完了後、乾燥したのを確認して次は下地補修の工程に入ります。 今回の外壁は小さいクラック程度のものでしたので、まずそれらを補修していきます。

18.この様な感じに補修していきます。

19.この補修で使用した材料はこちらになります。 こちらもノンブリードタイプの水性ウレタンのシーリング材です。

19.この様に全体を補修していきます。 ちなみに、窓にビニールがはってありますが、これは養生といった作業です。 塗装しない箇所をこのビニールで隠して汚れないようにする作業です。

20.別の場所

20.下地補修も終わり養生も終ると、いよいよ塗装の作業にはいっていきます。 まずは下塗りです。 今回見積時点では下塗りは微弾性フィラーを使うつもりでしたが、現状の外壁を見て、まずその下塗りにシーラーという工程を1つ増やすことにしました。 本来シーラーというものは既存の壁がチョーキングなど起きている場合に使われる材料で、下地の粉状になっている状態をシーラーで強力に固めて(材料によります)、その上の塗料の密着を上げるというものです。 密着性 : シーラー > 微弾性フィラー 下地の隠蔽性 : シーラー < 微弾性フィラー 密着性を考えた場合にやはりシーラーを入れたほうが当然良くなりますので、了解を得て追加することとなりました。 わかりやすく言うと、下塗りのその又下塗りになります。 本来下地が良好であれば入れる必要はありません。 しかし、入れることによって、この微弾性フィラーの密着力は格段にあがります。 これがシーラーを塗っている状況です。

21.そして、シーラーが終わりました。 透明なので良く分かりませんが、全体に塗り終っています。

21.次が本来の下塗りの微弾性フィラーになります。

22.そして、これが下塗りが終わった状態になります。 真っ白ですね。

22.他の場所も同様に塗っています。

23.

23.次は下塗りが十分乾きましたら、上塗りの作業に入ります。ムラなく均等に塗ることがポイントです。

24.上塗り1回目が終わった状態になります。

24.そして、上塗り1回目も十分乾燥後、最後の上塗り2回目の作業に入ります。 当然ムラなく塗ることがポイントです。

25.以上の工程が完了しまして養生を剥がして外壁の完成になります。

25.こちらが今回使用しました材料になります。 下塗りの下塗り シーラー

26.下塗り 微弾性フィラー

26.上塗り クリーンマイルドシリコン

27.以上が使用材料です。

27.次の工程に移ります。 外壁塗装が終わりましたので、次は木部の塗装に入っていきます。 こちらが現状の写真です。 劣化して塗装が剥げてきています。

28.我が会社のマドンナ登場です。 元々は事務員さんでしたが、忙しい時期に現場を手伝ってもらっていた結果今では立派な職人さんになってしまったというスーパーな女性です。 彼女が行っているのはケレンという作業です。 ケレンは、劣化している塗装をサンドペーパー等を使い剥がしていき塗装が出来る状態にしていく作業になります。 3種ケレンという工法で施工致しますので、劣化しているところは削って落とし、まだ、生きている塗装(活膜)は残すといった方法になります。

28.このマドンナのおかげでケレンが終わりました。 この様な感じになっています。 写真ではわかりづらいですが、傷んでザラザラだった木肌がすべすべの状態になっています。 古かった塗膜も取れていますので、この上に塗装をしていきます。

29.まず1回目の塗装になります。 今回使用する材料は、木に吸い込ませて色を付けていく塗料になります。 この材料の特徴は、着色+防虫防腐という性質があることです。

29.そして、1回目の塗装が終わった状況です。

30.1回目が乾燥後2回目を塗っていきます。

30.そして完了となります。 中々、いい感じに仕上がっております。

31.使用した材料はこちらになります。

31.外壁、ペンキと終りまして、後残すところは防水だけとなりました。 いよいよ最後の作業の防水に移っていきます。 まず着工前の状況になります。 この防水ですが、雨が降った後ちょうど写真の箇所に水が貯まるというお話を工事の最中に聞きました。 補修程度ですが直すことが出来ればと思い1つの方法を考えました。 まず、水が貯まるという事は、その箇所の勾配が取れていないということです。 本来の補修方法では、この場合はシートを撤去し下地のレベル(高さ)を上げ、下地の勾配を取り直した後再度シートを張りなおすといった方法が一般的ではないかと思います。 しかし、その様に直すと圧程度費用が掛ってしまいます。

32.そこで、シートの下をかさ上げせず、シートの上を上げる事にしました。 普通のモルタルなんかでかさ上げするのも何となく嫌でしたのでシートのトップコートの上にも密着する様なものを探していました。 その結果、これなら大丈夫という返事を貰えた材料がありましたのでそれで補修する事にしました。 その材料がこちらです。

32.ポリマーセメント系塗膜防水材です。 コレ単体だけでも十分な防水材です。 これを、使ってコテでレベルを上げることにします。 継ぎ目がわかりづらくする為、シートのジョイントで養生しています。

33.そして、補修が終わりました。

33.その他にも、若干補修したほうが良い箇所がありましたので同じように補修をしました。 こちらは、補強のクロスをいれて補修しています。

34.補修が終わりましたので、塗装出来る状態になったのですが、防水材がまだ余っていたので、防水層強化のためさらに全体に塗りました。 以下が、その状況です。

34.そのおかげで立派な下地が完成しました。 補修箇所も大して目立ちません。

35.そして、やっと最後の段階のトップコートに入っていきます。 まず、1回目の塗装です。

35.そして、乾いたのを確認後2回目に移ります。

36.そして、ついに完成となりました。 バッチリ仕上がってます。補修箇所もわかりません。

36.トップコートで使用した材料になります。

37この後、最終的な細部の手直しや、汚れている箇所の掃除等行いまして足場解体へという流れになります。

そして、足場を解体した状況がこちらです。

我ながら、満足いく仕上がりとなっています。

お客様にも喜んで頂きました。

やはり、最後にお客様が喜んで頂けますと、本当にすべてが報われます。

この瞬間は塗替え工事ををする中での、醍醐味です。

すばらしく良い経験をさせて頂きまして大変感謝致しております。

H様 本当に有難う御座いました。

セメント瓦

セメント瓦 コロニアル

コロニアル モニエル瓦

モニエル瓦 屋上防水

屋上防水